2022モデル 枯法師(かれほうし)

磨かれし伝承、手にする革新。

|

|

七代目 枯法師、降臨。

1986年の初代誕生から、36年。

一貫して和竿の風情を持つ本調子という路線を貫きつつ近代へらぶな釣りの歴史と共に歩んできた枯法師。

代を経ても、その軸は微動だにせず、切磋琢磨されたこだわりの伝承、熟成の時を経て生みだされた革新の融合により、新たな至高の一竿が誕生した。

七代目枯法師、それは伝承にして革新。

|

辿るは本筋、脇目もふらず。

|

|

初代枯法師が世に出たのは1986年。実に36年前。

へら竿の原点「和竿」が醸し出す釣り味をカーボンで再現しようという、無謀とも思える試みから誕生した枯法師。以来、二代目から六代目まで代を重ねて来たが、正統派中硬本調子というこだわりを貫いてきた。その間、へらぶな釣りも様々に変化を重ね、へら竿に求められる性能も変化してきた。

だが、どんな時代にあっても、本調子を基本とする枯法師の本質は変わらない。

七代目も然り、枯法師にとって変らないもの。それは本調子という一本の道である。

|

曲がりに酔える、竿でありたい。

枯法師が一貫してこだわってきたもの、

それは美しい曲り。

初代から和竿が生み出す自然な曲りを追い求めてきた。それ抜きに枯法師は語れない。

あわせから取り込みまで、華麗に姿を変える弧は、舞踏家の舞のように生命感にあふれ、どの瞬間を切り取っても一幅の絵画のようだ。

その曲線を仰ぎ見る時、陶酔しないへら師はいない。

握りを通して掌に感じる動きも、極めて心地よい。それまで伝承されてきた和竿の仕立てを理論的に取り入れることで曲りの美しさにさらに磨きがかかった。曲りの力点が魚に追随して動き、自然な曲線を生み出す、それが株理論。

その曲りの美しさは、実釣において力強ささえも感じさせてくれる。自然に曲がる竿には不思議とへらぶなも素直な反応を見せるものだ。

へらぶなは、きれいに曲がる竿を知っているのかもしれない。

|

誇り高く、輝かしく。

|

外観に、質感に、刻まれる美学。

名匠の技が光る「竹地段塗」。

枯法師が初代から一貫してこだわって来たもの、それは美しい曲りを呈する中硬本調子だけではない。へら師の心を陶酔させる外観もまた、枯法師が追い求めて来たものだ。根底にあるのは見た目こそ釣り人を酔わせる大きな要素だという基本思想。事実、それが竿の曲りをより美しく見せるのだ。

竿を継いだときのバランスが全尺に共通しているのは調子だけではない。見た目も同様の雰囲気を呈するように考えられている。

それは容易なことではない。仕舞寸法が変り、太さが変わると段塗りの幅も変わり、どうしても違う印象を与える。しかし、そこに継いで見ると全尺同じバランスに見える秘技が施されているのだ。常に段塗りにこだわって来た枯法師ならではの技だ。

特に各代の段塗部には一見単なる漆黒にみえる部位にも、研ぎ出しであったり、微妙な凹凸であったり、ほのかに感じる色合いだったりと、パッと見では分からないようなこだわりの意匠が施されてきた。太陽光を浴びるとうっすらと浮かび上がる色合いもしかり、五代目ではモルフォ蝶の羽色に近い青紫、六代目では華やかさを感じる赤、そして七代目は深緑を感じさせる緑が施されている。

竹地も同様に各代によって特徴的な部分。五代目は強さを感じさせる焼きが強めの濃い目の竹地、六代目は明るく上質な素材を感じさせる竹地、そして七代目は竹地にワビサビを感じる染みを随所に散りばめた渋目の仕上がりの竹地にこだわった。他にも敢えて主張はしないが、シメ部の虫喰い模様の研ぎ出しなど仔細に見ると分かる職人のこまかな一手間が加えられているこだわりが王道ながら飽きさせない枯法師の意匠である。

いうまでもなく枯法師は最先端技術と職人の匠の技を総動員して成り立っている。特にこうした細かな意匠は職人の手作業によって仕上げられている。そこにはデータでは説明できないへら師が感じる感覚の世界があるからだ。

枯法師は工業製品ながら、1本1本微妙に表情が異なる、そのオンリーワンな存在が愛着ある一竿につながる。

|

手にする革新

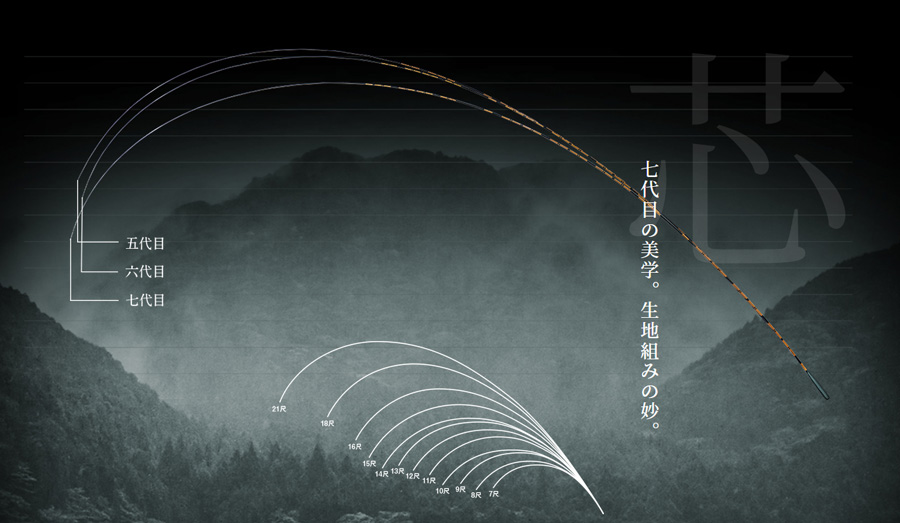

七代目の美学、生地組みの妙。

七代目枯法師のシミュレーションカーブ

七代目枯法師のシミュレーションカーブを比較すると同じバランスでないが使用感は紛れもなくいずれも枯法師。これは各尺に個性ある最適なバランスを追究した証でもある。

※コンピューターの解析上のデータであり、実際の曲がりとは多少異なる場合があります。

手にした瞬間、絶句する。

その軽さ細さしなやかさ。

七代目枯法師を継いで手にした瞬間、歴代どの枯法師とも異なる感覚にきっと驚くだろう。それは奇をてらったものではなく、へら師であれば理解できる質感を伴った「使ってみたい」と思わせる期待感。

実際、七代目枯法師の核心部分とも言えるブランクスはその造りを大きく変えている。

七代目枯法師は求められる最高の釣り味を求め、和竿本来の持つ、しなやかに大きな弧を描きながら芯を感じる本調子を操作性、パワーを損なわずに実現すべく、開発された。

結果、尺ごとに数々のダイワテクノロジーと素材構成、テーパーの組み合わせが変えられている。

短・中尺は“しなやかだが、カブらない絶妙なバランス”を追い求め、株理論設計導入以降の枯法師としては最細身化。穂先は7〜12尺までは多段テーパーを持つ超分散素材のカーボンソリッド(メガトップ)、13〜16尺は先径0.8ミリという極細のカーボンチューブラー穂先が組み合わされている。さらに各尺の素材の組み合わせに最適な継数とテーパーを組み合わせることで、へら竿の伝統的な節の佇まいを崩すことなく、カーボンでしかできない細さとカーボンらしからぬ釣り味を実現した。

|

スペック上同じ先径0.8mmの穂先でもソリッドとチューブラーではその性質が異なる。短尺はより先端まで弧が出るソリッド、中尺・長尺は水切れの良さと#2へのスムーズなつながりを重視したチューブラーと使い分けられる。

|

一方、長尺にあたる18・21尺は枯法師としての実釣性能を最優先課題とし、テーパーのデザインを一新し、枯法師としての釣り味を活かしながら軽量長尺シリーズに勝るとも劣らない操作性を実現。

七代目枯法師は全尺違う竿と言えるくらい複雑な組み合わせにより成り立っている。共通するのはどの尺を手に取ってもへらぶながコンコンと首を振りながら自然に上がってくる、そんな竹竿に近い釣り味を楽しめること…。

それが七代目枯法師の核芯部分となるブランクスである。 |

6代目、7代目の同尺(9尺)での太さの違い

※アイテムによって差の違いがございます。7代目18・21尺はテーパー見直しによって太径化させています。

|

その体幹、揺るぎなき

細くしなやか、しかし粘り強くへらぶなを浮かせる。

七代目枯法師が求めたのは、単に調子表やシミュレーションカーブでは表現しきれない、へらぶなにもへら師にも負担が少ないスムーズな取り込みが実現できるという実釣での力強さややり取りでの安心感。

その秘密はブランクスの径と肉厚のバランス。径が細くなれば竿は曲がり、肉が厚ければ粘り感は上がる。反面、自重が増し、継部のバランスが取りにくくなる。

|

七代目は見た目は細くてもカーボンが厚く巻かれていることによって粘りが増し、しなやかさと粘り強さという相反する要素を高次元で両立している。(※長尺は持ち重り軽減の設計)

また、やり取り中に握り上までしっかり曲がり込む感覚は、繊細な仕掛けの限界を見極める上で使い手の安心感にもつながり、不意の引きにも竿がもうひと曲がり追随することで貴重な1枚を手にすることが可能となる。

|

一方、肉厚化によって難しくなった継部のつながりには新搭載された『V-ジョイントα』が大きく貢献。株理論を構成する重要な要素であるV‐ジョイントは、互いに斜め45度にクロスするカーボン繊維によるブランクス同士を継ぐことで、強度とスムーズな曲りを両立させている。七代目枯法師はさらにカーボン素材自体の強度を上げた『V-ジョイントα』を導入することで、これまで以上のスムーズな曲りと粘り強さをもたらした。

しなやかに曲がりへらぶなとのやり取りを楽しみつつ、楽に浮かす…。

これこそ七代目枯法師の真骨頂である。 |

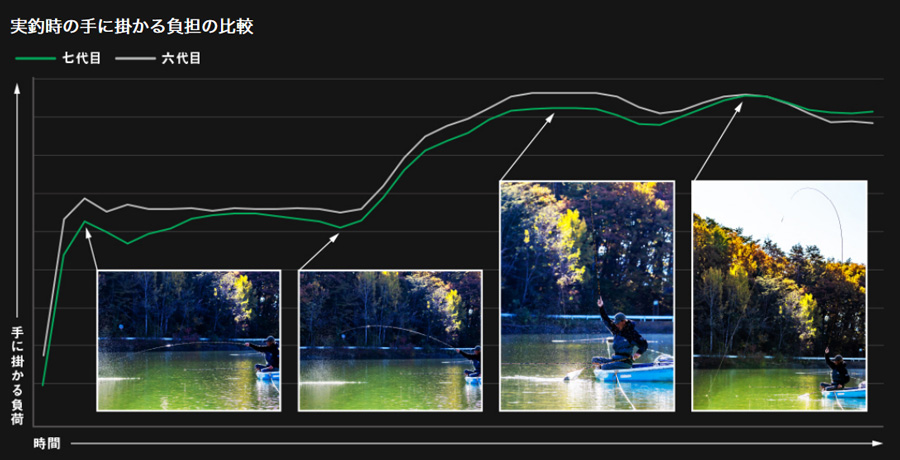

実釣でのアワセ〜取り込みを想定した同一の負荷を機械的に掛けた際のグリップ部に掛かる負荷量の比較をみると、七代目は六代目よりもしなやかに曲がるが手に掛かる負荷は少ないことが分かる。

※実釣に基づいた負荷を比較したものであり、実際の実釣時の負荷とは異なる場合があります。

|

全ての動作を意のままに。

すべての尺に「枯法師らしい」 バランスを実現

へら竿に求められる重要な機能の一つに操作性がある。エサ打ちから取り込みまでの一連の動作において、釣り人の意志を細大漏らさず反映して結果的に釣果に結びつける機能である。

和竿のテイストに溢れた釣り味を希求する枯法師においても、操作性が求められるのは言うまでもない。むしろ釣り味を優先するからこそ操作性にこだわって七代目枯法師は開発された。

テーマは“どの尺を手にしても枯法師らしい質感と操作性を備えるバランス”。一つは重心バランスの見直し。

たとえば短竿。そのいい意味での「持ち重り感」は、へら師なら「いいね」とうなずくしっとり感を持っている。それが実釣においてもエサ打ちから誘い、合わせ、取り込みにいたるまでの自在な操作感を生み出しているのである。

反対に長尺はこれまでにない持ち軽さを伴った自重バランスを実現。昨今の軽量系ロッドの操作性と枯法師ならではのゆったりとした心地よい竿の挙動を味わえる造りとなっている。

七代目枯法師は単に曲がりの調子バランスの統一感に留まらず、手にした時の枯法師らしい質感にまでこだわったバランスの妙が実現されている。

|

|

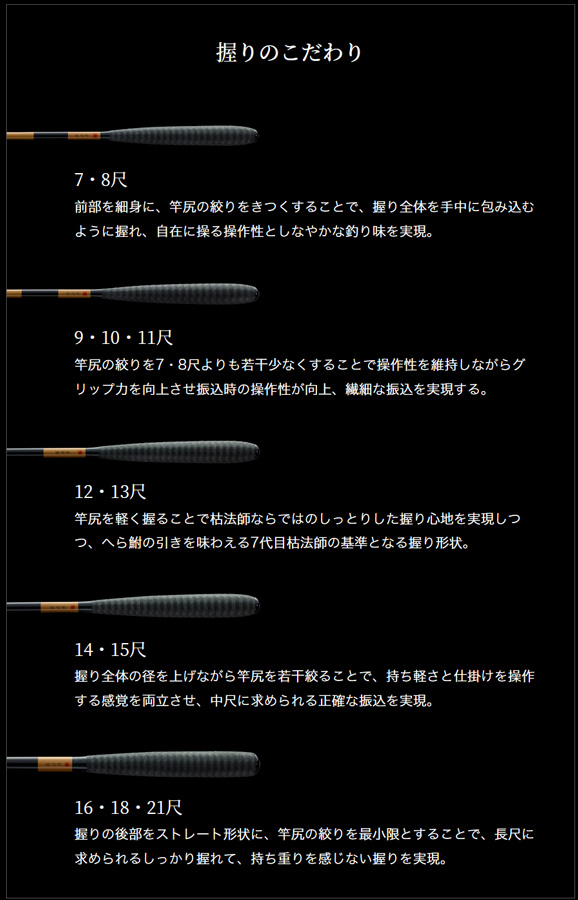

尺ごとに専用設計された握り。

そしてもう一つのこだわりは握り。釣り人と竿を繫ぐ唯一の接点であるこのパーツは、操作性を語る上で絶対に外せないものとして、七代目枯法師はこの部分に根本的な見直しを実行した。

従来の握りは尺によって長さ、太さは違うものの、シリーズとしての形状は基本的に同一だった。七代目枯法師はその概念を打ち崩し、最適な使用感を求めて開発されている。

考えてみれば当然である。竿の長さが変れば握り方も変わり、操作のあり方も違う。短竿は竿尻に軽く手を添え、指先の感覚を竿先に伝えられるカタチが求められ、長竿はしっかり握れて腕の延長線上のような操作が可能な形状が求められる。

七代目はこのような尺によって異なる操作性を精査した上で、それぞれに相応しい握り形状を追求し実現した。

|

|

全尺のすべてが、渾身の枯法師

手にして、掛けてその違いを実感

七・八・九・十尺

五代目や六代目の枯法師と今回の七代目の違いを一番感じやすいのが、短尺といわれるこのアイテム。その違いをひと口でいうと、手にした時のしっとりとした印象とグリップから曲がる感覚。しなやかさを求めると弱くなり、調子を求めると張りが出てしまう短尺ならではのジレンマを克服し、結果、手にした瞬間、中尺や長尺と同じように枯法師らしい、いい意味での重さとしなやかさを実現した。

その手段はメガトップのソリッド穂先と、ブランクスの細身肉厚化。これにより信頼感を与える重量感と粘り強さを生み出した。

さらに握りの竿尻部の絞りを大きくすることで手との一体感を上げ、振込やイナしの細かな竿操作をより楽しめる仕上がりとなっている。

七代目短尺は手首の小さな動きに穂先が敏感に反応し、大きな弧を描いて手元から曲がる安心感あるバランスを実現することで、カーボン素材でありながら和竿のような雰囲気をもたらした。1枚とのやり取りを楽しめる一方、取り込みの早さ、ハリスへのやさしさから競技でも重用される2面性を持つ、それが七代目枯法師の短尺である。

|

|

すべて枯法師らしい感覚で使える

十一・十二・十三尺

最も枯法師らしさを感じられるこのアイテムは、調子としては大きく変えずに枯法師らしい雰囲気を採用しつつ、大きな弧を描く七代目ならではの使用感を与え、進化の過程が伺える。

どの尺も同じような使い方を想定されているが、実は尺によってその仕様を大きく変えるこだわりが随所にみられる造りとなっている。

11尺はソリッド穂先を採用しつつ、4継とすることで、しなやかな曲がりながら短いソリッドと4継のテーパーのバランスを活かし、浅ダナやチョウチンで求められるシャープな使い心地も両立。

12尺はソリッド穂先と細身化により、より和竿のようなへらぶなとのやり取りを可能としつつ、握りを短尺よりも若干太く、竿尻の絞りを抑えることで負担なくへらぶなとのやり取りを楽しめる。また13尺は従来より軽くしなやかにバランスが見直されている。それに伴い12尺とは1尺違いながら穂先を先径0.8mmのチューブラー穂先とすることで枯法師らしい使い心地と操作性を両立させるこだわり。手間を惜しまず、仕様を変えながらも枯法師らしさを吟味した釣り味を提供する。 |

|

製竿技術の粋が籠められている

十四・十五・十六尺

七代目枯法師の14・15・16尺は使用が想定されるフィールドやシチュエーションは似ているアイテムながら、それぞれの尺によって異なった個性を持つ仕上げとなっている。

五代目六代目の枯法師14尺は、それまでの5継を4継にすることで節を長くし、しなやかさを表現した。七代目においても、そのバランスを踏襲しつつ、継部に採用された『V-ジョイントα』により粘り強さが強調されている。

15尺は操作性、パワーを犠牲にすることなく七代目の枯法師らしさを狙った結果、従来の5継から4継へと節の長さを大きく変更されるに至った。しなやかながらカブらない限界点を実現するために試行錯誤を繰り返し、これまでにないバランスを実現させた。

軽量系へら竿の15尺4継は高弾性カーボンによって、細身でシャープさを出すための4継。一方、枯法師はしなやかさを出すための4継で、同じ4継でも根本的に製造方法も異なる。

ゆえに継の長くなった14尺と15尺は枯法師らしさが最大限に表現されている竿といえよう。

16尺は中尺の釣り味と長尺の操作性・軽さを求められるアイテム。5継のテーパーバランスを活かしつつ、グリップを長尺のものに近い形状とすることで、その両立を実現した一竿。

|

|

実釣性能を求め、基準を変えた

十八・二十一尺

七代目枯法師の長尺アイテムは、これまでのシリーズとしての仕様の均一性という概念を超え、枯法師としての実釣性能を追求した結果、これまでの枯法師の継部のテーパーデザインの基準を一新。最新の軽量系へら竿の要素を取り込むことでこれまでにない高い操作性を実現した。枯法師だからといって無理に同じ方向に行くことなく、長尺に限っては使いやすさを目指したのである。

握りは竿尻部をストレート形状とすることでしっかり握ることを可能としつつ、0.8mmの穂先が持つ竿先のしなやかさと元竿のバランスによって枯法師らしい釣り味を実現。長尺は他の七代目アイテムとは異なりあえて六代目よりも太径化することで、大きな弧を描き、和竿を髣髴とさせる釣り味と使い勝手を両立させた新しい枯法師の提案である。

七代目の枯法師はこのようにテーパー、継の方法、細さ、穂先、握りなどが尺ごとに綿密な組み合わせによって専用設計されている。どの尺を手に取っても革新を感じ、そしてどの竿も枯法師らしさを感じさせる質感と釣り味。フラッグシップモデルだからこそ実現したこだわり抜いた12アイテム。 |

|

| 尺 | 全長(m) | 継数(本)

| 仕舞(cm) | 自重(g)

| 先径/元経(mm)

| カーボン含有率(%)

| | 7 | 2.10 | 3 | 76 | 42 | 0.8/6.9 | 80 | | 8 | 2.40 | 3 | 86 | 50 | 0.8/7.1 | 80 | | 9 | 2.70 | 3 | 96 | 60 | 0.8/7.3 | 84 | | 10 | 3.00 | 3 | 106 | 70 | 0.8/7.7 | 83 | | 11 | 3.30 | 4 | 90 | 71 | 0.8/7.9 | 93 | 12

| 3.60 | 4 | 98 | 82 | 0.8/8.1 | 93 | | 13 | 3.90 | 4 | 106 | 84 | 0.8/8.5 | 92 | | 14 | 4.20 | 4 | 113 | 85 | 0.8/8.7 | 94 | | 15 | 4.50 | 4 | 120 | 95 | 0.8/9.3 | 94 | | 16 | 4.80 | 5

| 106 | 100 | 0.8/10.2 | 97 | | 18 | 5.40 | 5 | 118 | 101 | 0.8/12.5 | 99 | | 21 | 6.30 | 6 | 115 | 120 | 0.8/13.5 | 99 |

|